Um expatriado neste mundo

Sobre a leitura dos “Diários” de Julien Green | Periódico nº 28

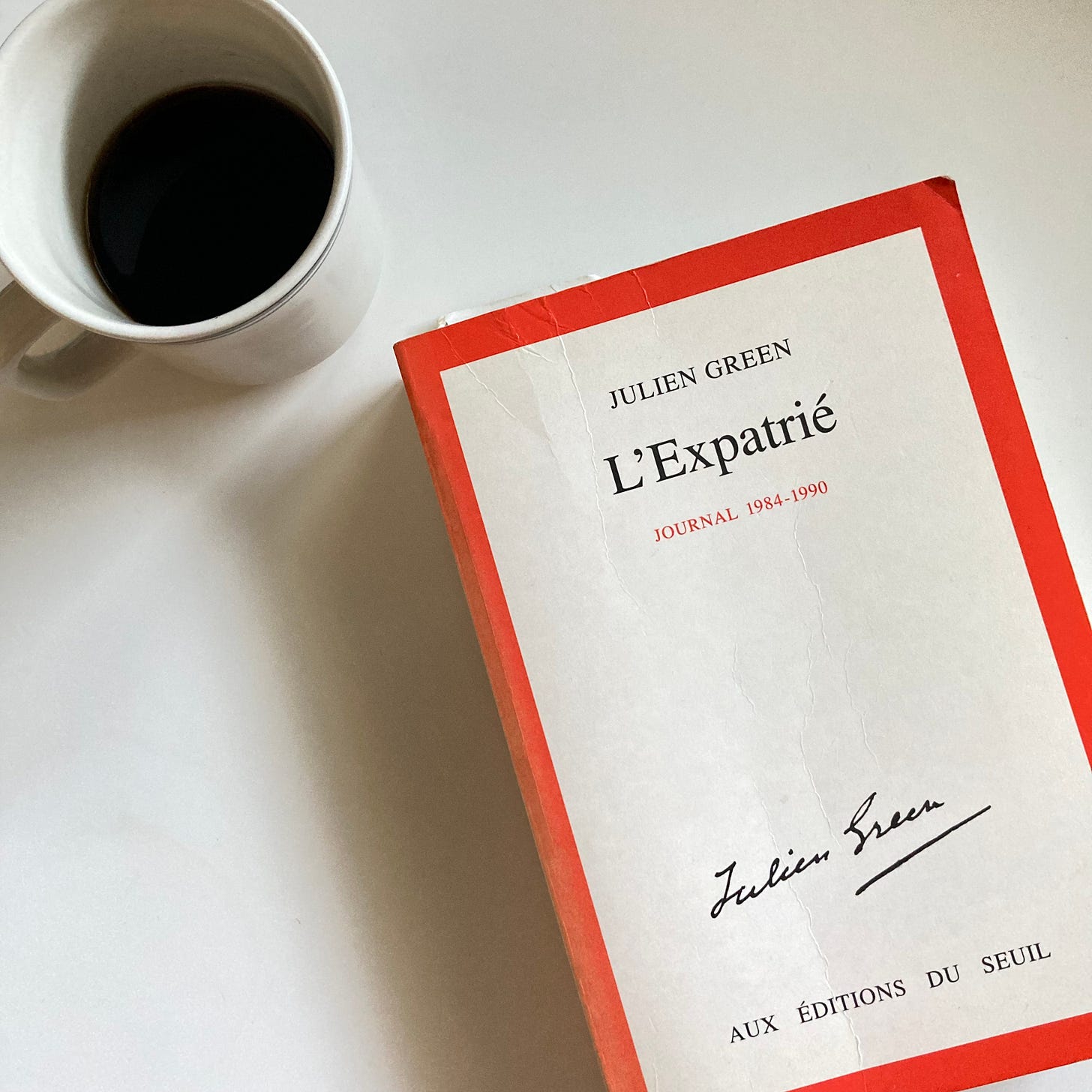

Em meados de 2023, deparei, numa free library, com um exemplar do livro L’Expatrié — Journal 1984-1990, de Julien Green — livro que já mencionei inúmeras vezes. Tendo, enfim, concluído a leitura do livro, resolvi dedicar este número a ele, que me acompanhou por tantos meses e que tanto me fez pensar.

Encontrei-o enquanto esticava as pernas pelo bairro, depois do trabalho. À época, escrevi o seguinte:

Aqui em Ottawa, ao andarmos pelas ruas dos bairros residenciais, é comum depararmos com as “free libraries”: são umas casinhas de madeira que as pessoas dispõem na frente de suas casas, por livre e espontânea vontade, nas quais depositam livros para doação ou para troca.

Numa dessas casinhas, encontrei este volume dos Diários de Julien Green. Pareceu-me interessante; não conhecia o autor, embora o nome não me fosse estranho. Por sugestão do Ismael, comecei a ler uma entrada (ou um pouquinho mais…) por dia, sem pressa.

A primeira entrada, datada de 29 de setembro de 1984, termina assim (a tradução é minha — os asteriscos indicam itálicos):

“O futuro se abre sobre uma paisagem materialista. As invenções miram cada vez mais baixo, a televisão entre outras. Onde estão as indagações maiores: *por que* estamos na terra, *quem* somos nós, em direção *a quem* estamos indo? o que nos diz o céu noturno, fazendo-nos um convite a uma viagem pelo espaço, onde, de algum modo, somos *nada* e que, contudo, pode conter tudo no lampejo de um de nossos pensamentos… Os jovens sabem instintivamente que a sua vida está nessas questões precisas e que todo o ruído emitido ao redor deles não é grande coisa. Eles precisam crer, precisam de fraternidade. O homem não é solitário, mas sim solidário.”

Leio na Wikipédia que foram publicados seus diários de 1919 a 1998 — e não consigo deixar de achar curioso que, das dezenas de volumes desses diários, foi justamente este que encontrei. “O Expatriado”. Olho a palavra e a reconheço.

“Olho a palavra e a reconheço” — a frase deixa transparecer (propositalmente) o que se passava comigo à época: agoniavam-me muitas questões relativas à vida no exterior, à distância de casa, à integração, sempre insuficiente, a uma cultura estrangeira. Vi no encontro com este livro um pequeno chamado, por vago que fosse; e resolvi segui-lo.

*

Julien Green teve uma longa vida. De família americana, nasceu em Paris. Morou nos Estados Unidos na juventude, quando frequentou a Universidade da Virgínia. Foi soldado e exilado. De mãe protestante, converteu-se ao catolicismo em 1916. Escritor prolífico, escreveu romances, peças de teatro, biografias de santos, roteiros de cinema (ou, ao menos, algumas tentativas — se não me engano, não teve nenhum de seus roteiros finalizados ou rodados) e uma lista enorme de volumes de seus diários. Mas tudo isso são fatos — e eu só soube da maioria deles depois de imersa na leitura de O Expatriado.

Green não só viveu durante praticamente todo o século XX como ainda escreveu durante praticamente todo o século — e esse foi um dos motivos que me levaram a ler o livro. Neste diário, escrito já no fim da vida (de uma longa e experiente vida, diga-se de passagem), Julien Green contempla a sua relação com os “seus” lugares. Fala com grande carinho de várias de suas viagens pela Europa, de pessoas que conheceu nessas viagens, de familiares, amigos, escritores, sacerdotes, artistas, intelectuais que cruzaram o seu caminho e lhe deram o que pensar:

“6 de agosto [de 1985]. (…)

— Disse eu a Gide em 1927: ‘Conheci a França de antes da guerra, nela cresci, nela nasci, amei-a loucamente como uma pessoa. Achava os franceses admiráveis…’ Ele anuiu com a cabeça e disse seriamente: ‘Sim, todos eles estão mortos.’” (p.137)

*

Há um quê de mistério no século XX que me atrai desde sempre, mas que ainda não consigo compreender. Creio que essa atração tenha a ver com a mudança brusca do modo de vida de uma ponta do século à outra, ao menos no lado ocidental do mundo. Esse contraste se imprimiu em mim de maneira ainda mais forte quando, em 2011, ingressei na faculdade de cinema e, repassando a história dos filmes, fiquei fascinada com a ideia de que pouco mais de um século antes as pessoas morriam de medo ao assistirem à gravação de um trem chegando à estação — um espanto tão pueril aos nossos olhos castigados que chega a ser charmoso.

Ler um volume de diário como esse, que contém relatos de momentos marcantes na história como o desastre em Chernobyl, a queda do Muro de Berlim e as agitações sociais mundiais da segunda metade do século passado, a globalização e o aumento da proporção de atentados terroristas por todo o globo fez-me contemplar a sério algo que, por duro que seja de admitir, parece-me agora evidente: a liberdade — essa liberdade leve e faceira tal como a conhecemos (ou, ao menos, a idealizamos) — não é a regra, mas sim a exceção. Gostamos da ideia de gostar da liberdade, mas, no fundo, no fundo, entregamos facilmente os pontos se acharmos que a luta pela liberdade perturbará a nossa paz.

“23 de setembro [de 1984]. — Os eventos que cito de passagem ao longo deste Diário me impressionam pela monotonia no horror, raros são aqueles que se prestam ao sorriso ou a sentir alegria. Perguntam-me com frequência por que recuso-me a qualquer comentário sobre a política, mas o caso é que ela sucumbe pela sua mediocridade e em seu enfado. As agitações desse pequeno mundo são os sobressaltos de um fim. O século XXI só existirá verdadeiramente quando tiverem desaparecido os belos retóricos e seus discursos que traçam fronteiras e instalam hierarquias falsas. No mais das vezes, os homens de Estado só estimulam o que há de mais baixo e de mais partidário. (…) (p. 9)

Este é o nosso mundo, este é o homem na história; e é uma tristeza enorme, uma tristeza inesgotável, que assim o seja.

*

Como os meus companheiros de geração, cresci por pouco tempo sem acesso a computador e internet e, em certo grau, isso me constrange — nós millenials adoramos nos sentir constrangidos por coisa pouca — e me constringe — a bem da verdade, não sei se eu saberia viver sem a perspectiva de ter acesso fácil e rápido a quase qualquer informação. Lendo Green, contudo, experimentei novamente a realidade de um mundo em que as notícias vinham pelas vias “tradicionais” — a televisão, o rádio, o jornal impresso… Aos poucos, fui relembrando como era viver sem tamanha ânsia e urgência, sem levar no bolso belos dissipadores de atenção e de talentos… As exigências da vida atual me parecem muito mais pormenorizadas e rigorosas que as que Green parecia ter há tão poucas décadas. As extraordinárias facilidades que temos hoje às vezes me parecem excessivas e opressivas, e não vejo saída otimista para esta configuração de coisas.

(Escrevo isto e lembro-me da frase que li numa coluna do Paulo Francis, cujo título já não sei: “Toda época é ruim, quando vivemos algum tempo nela”…)

*

De certa forma, Green vê-se expatriado não só por não ter um lugar em que suas raízes e sua vida estejam bem firmadas, mas sobretudo porque reconhece a si mesmo como um expatriado neste mundo: o autor fala da vida com os olhos voltados para cima, olha para o mundo em que se insere como para a própria vida, tentando costurar a experiência íntima e a ação na história com a devoção de quem sabe que sua jornada está mais próxima do fim do que do início — e começa estes diários, em 23 de setembro de 1984, com a seguinte colocação (p. 9):

— Nós somos todos expatriados, somos todos condenados à morte… Um dia, é preciso partir de um porto por sobre um mar negro, perseguido pelo destino, deixar para sempre esse cais e desembarcar alhures, em outros cais, chegar em cidades estrangeiras, refazer a sua vida, como os exilados russos de 1920 ou como meus pais deixando Savannah em 1893 e como tantos outros… E chega o dia em que será o último cais para o destino misterioso. A viagem pela terra completa-se, a sombra no muro se apaga. Mas sabemos que há um paraíso onde todas as nossas errâncias se acabarão para sempre…

*

Acho que esta foi a melhor forma de ler o livro: poucas entradas por dia, apenas para “manter o contato”. Senti como se estivesse recebendo cartas, notinhas de um amigo mais velho e muito mais vivido que me descrevia o que via lá de Paris décadas atrás — como cartas que se perderam no correio para serem resgatadas décadas mais tarde. O bom de ler bem aos pouquinhos é que conseguimos experimentar o livro, conviver com o autor por mais tempo, o que faz com que as peculiaridades de um e de outro se assentem melhor em nosso espírito.

Senti certa amargura pensando no quanto estamos viciados em informações e em novidades e acabamos perdendo uma das partes mais importantes da memória histórica: as impressões em primeira mão de quem viveu e relatou o período (tanto como quem as recebe, como quem as deixa para os outros). Essa experiência me fez pensar também em quanto está equivocada a noção interwébica de “devorar livros”, de listas de leitura importadas de outrem, de encarar tudo como mero “consumo de conteúdo”. Mas isto é tema para outra conversa…

Em tempo:

Conversei com o professor, escritor e historiador Thomas Giulliano sobre o filme Limite (1931), de Mário Peixoto, lá no Entremeios.

Apaixonado pelo Brasil como é, Thomas contou do contexto do país à época da produção do filme, bem como da biografia de Mário Peixoto, um dos grandes artistas do nosso país que, infelizmente, compartilha do mesmo destino que muitas das nossas "belezas humanas" (como diz o próprio Thomas): o esquecimento. Gravamos esta conversa em dezembro de 2023, quando eu estava fazendo mil episódios para a “gaveta” do canal (daí as referências que fazemos a “este ano” como o ano passado).

Uma boa notícia para quem nunca viu o filme é que ele é antigo e há muito já caiu em domínio público. Não é um filme “fácil” e “gostosinho” de assistir, mesmo para os mais experimentados em cinema, por ser razoavelmente longo, mudo, em p&b e muito poético; mas é, de fato, uma experiência cinematográfica — e considero que os leitores do Periódico sejam pessoas de certa curiosidade artística, às quais um filme assim cairá bem.

Links para os interessados:Entremeios: Limite (Mário Peixoto, 1931) | Um papo com Thomas Giulliano

Filme: disponível no Youtube (aqui, por exemplo) e na página do filme na Wikipédia.

Aproveitem e inscrevam-se no canal! ;)

Excelente, Ana! Tomara que algum editor se anime a publicar os diários por aqui.

Texto excelente como sempre. Como tem sido desconfortável e asfixiante esse bombardeio de conteúdo. Efeito colateral terrível da internet, que nos tira o sossego, a paz e a atenção.