Numa das aulas de um curso de fotografia que fiz, a professora, retratista de mão cheia, disse que nunca gostou de fotografar em estúdio, pois a ela lhe parecia que o espaço controlado do estúdio restringia os seus modelos. Dizia ela também que os corpos perdiam a sua expressividade natural e tornavam-se demasiado “perfeitos”, rígidos, “esculturais”.

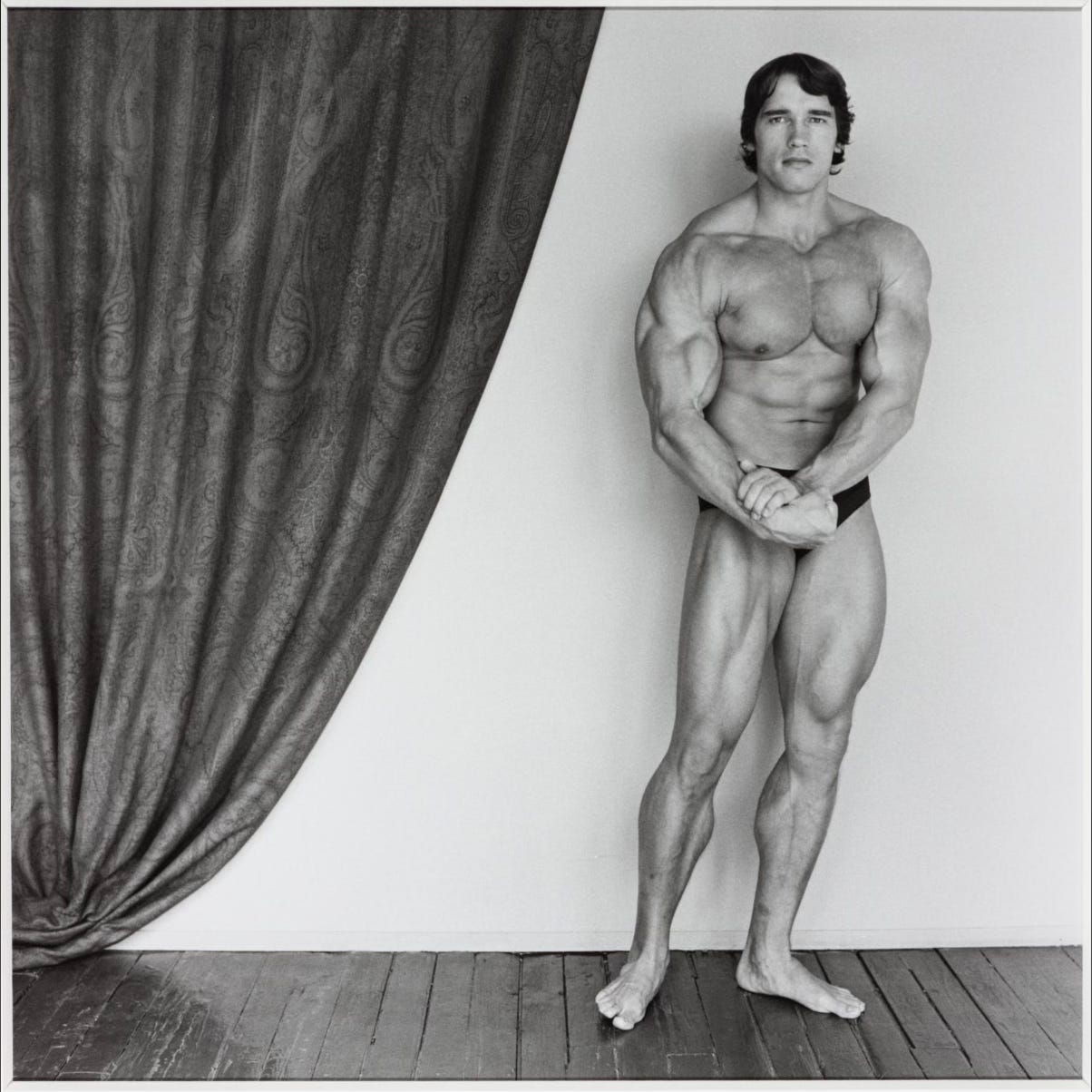

Aquele comentário remeteu-me imediatamente às imagens de Robert Mapplethorpe, fotógrafo americano do final do século XX, cuja obra sempre me admirou, mas também sempre me intrigou, justamente porque eu não sabia como exprimir aquilo que a professora articulara tão bem (sem nem o saber): na obra de Mapplethorpe, os corpos são retratados como verdadeiras esculturas.

*

Nascido no estado de Nova York, em 4 de novembro de 1946, Robert Mapplethorpe graduou-se pelo Pratt Institute em 1962, tendo estudado pintura e escultura. (Como eu nunca fora atrás da sua biografia até o momento da pesquisa para este Periódico, tal detalhe acadêmico foi-me revelador, e endossa a percepção que dá origem a esta edição.) O artista experimentou primeiro com Polaroids, integrando-as ao seu trabalho com colagens. Tendo enveredado para a fotografia por meio das fotos instantâneas, partiu para técnicas fotográficas diversas e passou a fotografar em estúdio, área em que se destacou e se encontrou como artista.

*

Talvez seja proveitoso, aqui, explorarmos brevemente as diferenças entre retratos produzidos e retratos espontâneos, bem como a diferença entre fotografar em estúdio e fotografar em locação. Nos retratos espontâneos, o fotógrafo é um artista que como que “sai à caça” de suas imagens: os fotógrafos Henri Cartier-Bresson e Vivian Maier são dois mestres desta modalidade. Em suas fotografias, encontramos o registro do momento decisivo, a captura de um instante único e irrepetível. Na obra deles, os modelos geralmente são transeuntes anônimos. Suas fotografias remontam emoções universais, estilos de vida, expressões de alegria e de dor inseridas em contextos da vida real de seus contemporâneos.

As fotografias produzidas não deixam de ser espontâneas, é verdade; mas nelas o modelo tem plena ciência de que está sendo fotografado (o que nem sempre acontece em street photography). Podem ser tiradas em locação ou em estúdio. São fotografias como as de Annie Leibovitz e de Julia Margaret Cameron. Ao fazer um retrato produzido, o artista tem mais controle do contexto em que o seu modelo está inserido — o cenário, a iluminação, a direção do modelo… —, o que lhe confere a possibilidade de criar um conceito para a sua sessão de fotos (como, por exemplo, as fotografias encomendadas para revistas de moda ou para matérias com figuras públicas das Caras da vida).

Quanto à diferença entre fotografar em locação e em estúdio, basta dizer que a locação é o “mundo real”, por assim dizer; nela, o fotógrafo e o modelo estarão à mercê das condições impostas pelo ambiente: a luz ou a penumbra, a chuva ou o sol, o vento ou o calor, o clima, a altura, a perspectiva…e por aí vai. Os fotógrafos citados anteriormente têm a maior parte de sua obra em locação.

Em estúdio, ao menos em princípio, o fotógrafo tem controle sobre as condições em que posicionará o seu modelo: a luz é mais facilmente manipulável, os fundos são mutáveis, não há risco de cair nenhum pé d’água imprevisto, nem de o vento arrastar o equipamento…

A escolha por estas ou por aquelas condições pode afetar a psicologia do modelo, para o bem ou para o mal.

*

Pois bem: foi em estúdio que Robert Mapplethorpe encontrou a sua expressão máxima. O seu domínio da luz, do volume, das texturas e das formas fica evidente em cada uma de suas fotografias, nas quais ele transforma homens e mulheres em objetos — não em objetos quaisquer, como quem os rebaixa, mas antes em objetos requintados de admiração; retrata-os em formas esculturais.

O auge de sua obra, em minha opinião, são as fotografias em preto e branco, na década de 1980, até a sua morte, em 1989. Nestas fotografias, encontramos uma série de dualidades intrigantes: formas sensuais em alto contraste; corpos perfeitamente tonificados pelo esforço físico e perfeitamente delineados pela delicada luz do fotógrafo; claro e escuro como técnica e como tema.

A câmera fixa, os enquadramentos até um tanto rígidos e os fundos monocromáticos provêem a estrutura necessária para o movimento dos modelos e o desenho sutil da luz. Na fotografia de Mapplethorpe, a brutalidade e a doçura não se opõem, mas se unem e se mesclam até tornarem-se indiscerníveis uma da outra. Pelas suas lentes, não raro uma flor mostra-se impositiva e quase obscena, enquanto que corpos fortes e musculosos ganham contornos suavizados e delicados.

Todos nós ostentamos identidades externas, frontes públicas de nosso ser, e zonas de sombra, que geralmente mantemos escondidas, reservadas apenas à intimidade. O que Mapplethorpe faz em suas fotografias é trazer ambas as extremidades à superfície, criando tensões ora agressivas, ora surpreendentemente harmoniosas. Claro e escuro são conviventes e coabitantes dos mesmos corpos, dos mesmos modelos, dos mesmos temas. São imagens de ambiguidades que todos carregamos conosco, afinal de contas.

Em seus autorretratos, mais especificamente, há um aspecto interessante que remete à busca incessante — e sempre fracassada — do artista pela persona que dará conta de representá-lo por inteiro. Ora, todos nós temos complexidades e nuances que escapam a qualquer representação — e isso é ainda mais óbvio no caso de artistas de sensibilidade aguçada e de expressividade ambivalente como Mapplethorpe; e é essa impossibilidade de representação total o que torna rica a sua coleção de autorretratos.

*

Anos atrás, li o livro autobiográfico de Patti Smith Só Garotos (Just Kids), em que ela fala de sua relação com Mapplethorpe. Os dois viveram juntos por certo tempo em Nova York, no início de suas carreiras, quando ainda estavam tentando encontrar a sua voz como artistas. Em dado momento desta obra, Patti chama Mapplethorpe de “o menino que amava Michelangelo”, coisa que muito me marcou (talvez porque eu não conhecesse ninguém que amasse Michelangelo).

Segundo conta Camille Paglia em Personas Sexuais, Michelangelo usava modelos masculinos para estudar a anatomia de suas figuras femininas, visto que, à época, seria um escândalo uma mulher posar nua para um pintor — daí as formas masculinizadas que as mulheres têm em suas pinturas. “Mas uma regra oculta de sua arte”, diz Paglia sobre o mestre italiano, “é que o masculino está em constante perigo de imiscuir-se no feminino” (p. 163, tradução minha).

Revisitando recentemente a obra de Mapplethorpe por causa do comentário e da percepção que deram origem a esta edição, e tendo agora mais repertório, finalmente consegui enxergar a influência de Michelangelo na obra do fotógrafo — e enxergá-la me causou a alegria de quem entende mais a fundo uma antiga referência e percebe nela novos matizes que a tornam mais complexa e mais interessante.

Recomendações:

Eis alguns links para que o leitor conheça um pouco mais da obra dos artistas citados nesta edição:

Até a próxima edição!

Um grande abraço,

— Ana

Obrigado pela breve aula, Ana. Bom te ler.

Muito bom, Ana! Não o conhecia — assim como não conheço muito de fotografia; seu texto me mostrou isso e me motiva a cobrir essa falha. Além do mais, esse último autorretrato dele um ano antes de morrer é muito forte.